コウヤボウキ

高野箒 キク科コウヤボウキ属の落葉小低木

新しい枝は秋までに1mくらい伸び、卵形の葉が互生します。

その先端部に白っぽい頭花を付けました(2022.11.10.)。

右の大きな葉はツワブキ、下の細かい葉はオウギカズラ。

頭花は直径2cmくらい、筒状花の集合です。

白い花冠裂片の先端は軽くカールしてかわいい。

満開:柱頭も開いています。

頭花の側面、総苞は円筒形。

赤っぽく見えるのは集約雄蕊(この中に雌蕊が入っています)の葯筒と冠毛。

文献的には頭花は10数個の小花の集まりのようです。

2019年にブログに載せた時から、朝日百科植物の世界1-196に「頭花は13個の白い筒状花からなり」と書かれていたことが気になっていました。

さて、私の庭のコウヤボウキの小花は何個あるでしょう?

自分の庭に咲く花とはいえ、花が咲いている間に採って分解するのは気の毒かと迷っている間に、花は白髪のおばあさんのようになってしまいました。

寒波到来、寒い庭に出るのをためらっているうちに、コウヤボウキの果実も強風に煽られ飛び散っていました(2月14日)。

荒れた庭隅にはコウヤボウキの細い枝、冠毛の残った果実、枯れ花のような総苞、枯葉など。右上の緑色の葉は寒さにも強いキチジョウソウです。

もう ラストチャンスです。

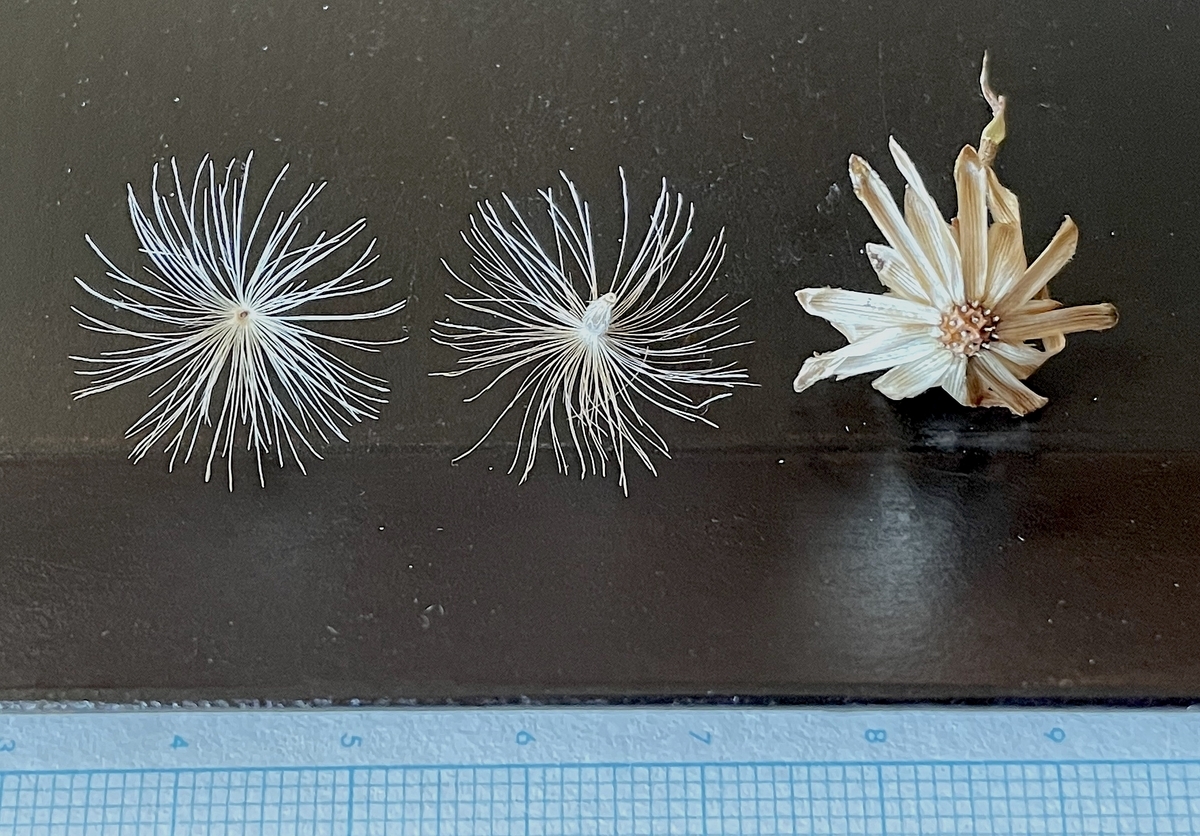

冠毛に覆われた頭花を3個採取して分解しました。

ピンセットで冠毛が付いた痩果を一つづつ摘み出します。

初めの頭花からは痩果が20個出てきました。

追加:冠毛は長さ1cmくらいありますから花のように開くと直径2cm。

それに比べて痩果は短く約5mm.

2花目も20個、3花目は19個。

ネット上の多くの文献では小花は10数個と記載されていて、20個は意外でした。

しかしそれらには実際に頭花を分解して数えた数字かどうかは明記されていません。

また私の庭に植えた1株がむしろ例外かもしれません。

冠毛・痩果・総苞。

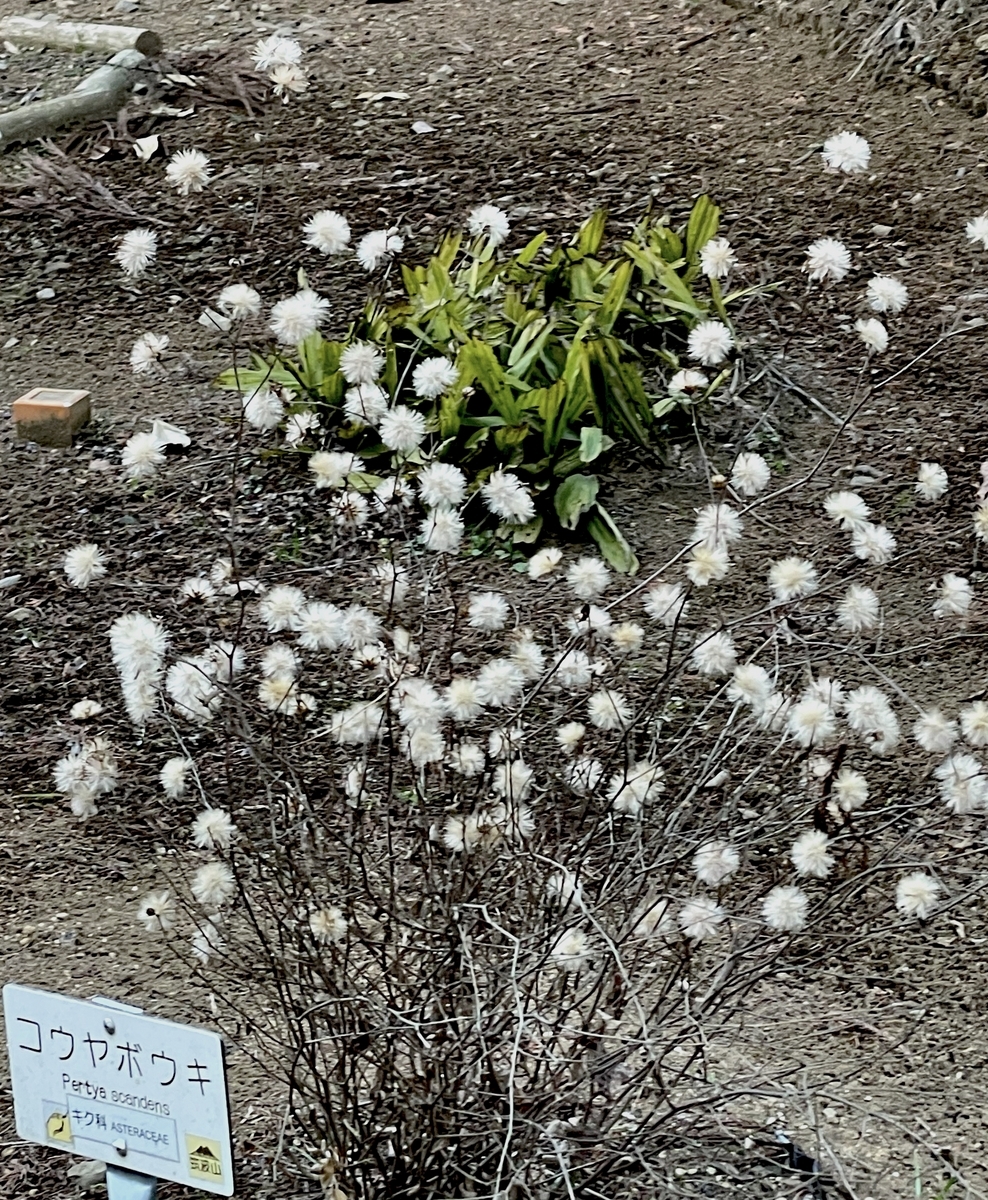

今年のつくば植物園のコウヤボウキは冠毛に覆われていました(2023.2.1. iPhone)。

つくば植物園の2019.2.2.の画像では総苞が花のように開き、既に半分くらいの痩果は飛び立っていました。

真言宗の総本山、高野山には「弘法大師が参詣人を食う大蛇を竹箒に封じ込めた」という伝説があり、竹箒の使用が禁じられていたそうです。そこでコウヤボウキが用いられたというのですが、こんな華奢なコウヤボウキで竹箒の役目が果たせるでしょうか?

検索してみると箒もいろいろでした。

正倉院にある「玉箒(タマバハキ)」は正月行事として皇后が宮中の蚕室の掃除に用いた玉飾りが付いた箒だそうです。

玉箒(たまばはき)は万葉集にも登場しています。

初春の 初子(はつね)の今日の 玉箒(たまばはき)

手に取るからに 揺らく玉の緒 大伴家持